Тайны истории школьного образования нашего города

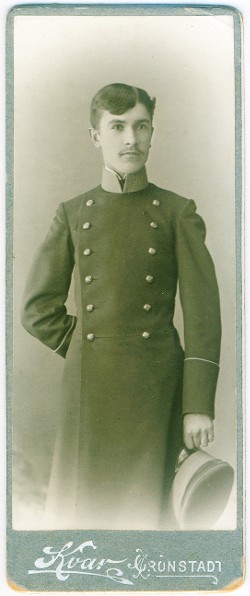

Кронштадтский гимназист. 1905 г.

Кронштадтский гимназист. 1905 г.(Фото из фондов Музея истории Кронштадта).

Искушённый читатель может задаться вопросом: чего же нового и ранее неизвестного существует в истории школьного образования Кронштадта? Опубликованы масса воспоминаний учителей и выпускников разных лет, издано немало книг, среди которых обязательно назовут «Краткий исторический очерк двухсотлетия города Кронштадта» генерал-майора в отставке Ф.А. Тимофеевского (1913 г.). Кажется, всё ясно. Но это только на первый взгляд. Тот же «Краткий очерк», при всей его ёмкости, всё-таки «краткий» и имеет много обойдённых вопросов, например, в истории школьного образования в нашем городе 18-го века. Не говоря уже о том, что более поздняя история Кронштадта — 20-е – 30-е годы прошлого века – это до сих пор огромное белое пятно.

Начало школьного образования в Кронштадте, как в любом гарнизоне 18-го века Российской империи, тесно связано с историей отечественных вооружённых сил, флота и крепостной артиллерии. Дело в том, что в 1719 г. по указам Петра I в Петербурге, Кронштадте и Ревеле (ныне Таллин) были открыты первые в России адмиралтейские школы, где детей матросов, плотников и других мастеров учили «грамоте и цифири». Очевидно, что эта адмиралтейская школа и была первым учебным заведением нашего города.

В 1721 г. Петр I учредил при каждом полку (гарнизоне) гарнизонные школы со штатом 50 человек солдатских детей для обучения их грамоте и «мастерствам». Дальнейшее развитие полковые (гарнизонные) школы получили при Анне Иоанновне. Согласно именному Указу от 21 сентября 1732 г. «О заведении при пехотных гарнизонах школ и об устройстве оных» гарнизонные школы учреждались «…для собрания и обучения солдатских детей, дабы впредь польза и государству в рекрутах облегчение быть могло…». В такую школу (а в Кронштадте она могла быть только при Кронштадтском гарнизонном полку, просуществовавшем до 1764 г.) принимались дети 7 — 15 лет из семей офицеров (не дворян), солдат и других «служилых людей». Словесной и письменной науке и пению в гарнизонной школе обучали ротные писаря, солдатским экзерцициям – унтер-офицеры, а арифметике, артиллерии и инженерной науке – офицеры, те науки знающие.

На примере истории раннего Петербурга или Кронштадта конца 18-го века можно предположить, что наряду с военно-прикладными учебными заведениями в этот период открывались и невоенные частные школы. Так, старейшим учебным заведением Санкт-Петербурга сегодня является средняя школа № 222 («Петришуле») на Невском проспекте. Эта первая в городе школа для детей была открыта в 1709 г. в доме вице-адмирала К.И. Крюйса, первого командующего Русским Балтийским флотом.

1958 год. Тогда в этом здании располагалась 427-я восьмилетняя школа.

(Фото из личного архива О.В. Курова).

В архивных «Описях в Морском селении обывательским домам…» 1795 г. и 1796 г., наряду с Морским Кадетским корпусом, в Кронштадте упоминается «Словеснороссийская школа», надзиратели которой проживали: Григорий Милихин – в своём доме на улице Длинной (ныне Восстания), Еким Блохин – в своем доме на улице Петербургской (ныне Ленинградская).

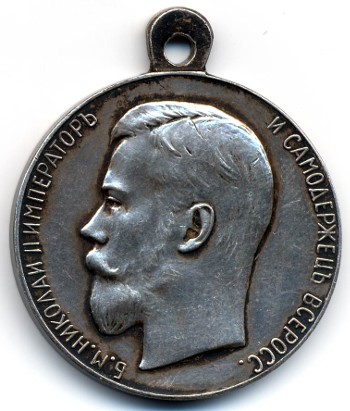

Серебряная медаль «За усердие» (1870-1917), аверс

Серебряная медаль «За усердие» (1870-1917), аверс

Словеснороссийская школа в книге Ф.А. Тимофеевского также не упоминается. Хотя можно предположить, что это и есть одна из старейших школ нашего города – «Мургановка». Известно, что в 1783 г. кронштадтский купец Василий Мурганов на собственные деньги устроил в ему принадлежащем доме «училище». Дошедшее до нашего времени здание «Мургановки» — на углу Господской улицы (н. пр. Ленина) и ул. Андреевской — было построено по проекту архитектора Ф.И. Волкова (1754-1803), мастера строгого классицизма, академика и профессора Академии художеств.

В 1791 г. Мурганов передал учебное заведение вместе с зданием «в казну», то есть подарил его городу – и до 1832 г. училище называлось «Народным». В 19-м веке количество учеников в «Мургановке» колебалось от 27 до 250 и более. Первым штатным смотрителем (директором) стал назначенный в 1829 г. смотритель ораниенбаумского и петергофского училищ Гирт. В 1832 г. училище получило статус уездного, а в 1864 г. – приходского, с разделением на мужское и женское училища. Директором обоих училищ стал директор кронштадтской мужской гимназии П.Н. Яниш, при этом заведование мужским приходским училищем было возложено на учителя Хренева, а женским — на учительницу Попову. Интересно, что в период 1857-1862 гг. Закон Божий в училище преподавал протоиерей Андреевского собора Иоанн Сергиев.

25 ноября (7 декабря) 1883 г. «Кронштадтский вестник» сообщил о праздновании 100-летия Приходского училища. 27 ноября (9 декабря) газета опубликовала «Краткие сведения о кронштадтском Приходском училище», впоследствии, в 1884 г., изданные отдельной брошюрой.

На празднике 24 ноября присутствовало много известных людей города во главе с Военным губернатором адмиралом П.В. Козакевичем. Газеты сообщали о торжественном молебне, об украшении здания училища флагами. Из присутствовавших на торжествах «Кронштадтский вестник» отметил выпускников «Мургановки»: кронштадтского купца А.В. Мурашева и бывшего в 1830-1860-х гг. архитектором Кронштадта Ф.И. Трапезникова (1796-1885), известного своими городскими постройками на Большой Екатерининской (ныне Советской), Посадской, Кронштадтской и др.

В конце 19-го – начале 20-го века в женском двухклассном Приходском училище бесплатно обучали Закону Божьему, русскому языку, арифметике, географии, русской истории, черчению и рукоделию. В одноклассном мужском преподавали Закон Божий, русский язык и арифметику.

Серебряная медаль «За усердие» (1870-1917), реверс

Серебряная медаль «За усердие» (1870-1917), реверс

После 1917 г. система образования в Кронштадте значительно изменилась. Частные и сословные учебные заведения были ликвидированы, число школ сократили, а оставшиеся укрупнили. Так, в 1923 г. в 5-й трудовой школе в 3 (!) смены обучалось 580 (по другим данным – 561) детей. Из семи оставшихся в городе школ 1-я трудовая разместилась на месте бывшей Мужской гимназии, 2-я – на месте Женской гимназии, 3-я – Реального училища, 4-я – Дома Трудолюбия, 5-я – в «Мургановке», 6-я – в «Соляном доме» на площади Мартынова и 7-я – в бывшем Сиротском доме «на Горе».

Нередко обновленными школами продолжали руководить те, кто ими руководил и до революции. Например, заведующей 5-й трудовой школой, организованной в «Мургановке», долгое время оставалась А.И. Гладина, ранее заведовавшая Кронштадтским Приходским женским училищем. Ещё в 1913 г. «Высочайшим указом ко Дню св. Пасхи» Гладина была награждена серебряной медалью с надписью «За усердие» для ношения на груди на Александровской ленте. Позднее Александра Ивановна продолжала учительствовать в начальных классах 1-й (ныне №424) школы, а в годы Великой Отечественной войны – 423-й школы. В 1943 г. Гладина была числе первых кронштадтских учителей и школьников, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», а после войны её удостоили орденом Ленина.

Из-за разрухи («по профессору Преображенскому») и проблем с гособеспечением в городе получило развитие шефское движение. Шефы занимались ремонтом школ, делились продовольствием, закупали оборудование для учебных кабинетов, обустраивали летний отдых детей и т.д. Так, например, шефами 1-й трудовой школы (ул. Коммунистическая, 3) были линкор «Парижская коммуна», Служба связи и Главвоенпорт. Повезло с шефами 3-й трудовой школе (ныне – 425-я школа) – им был Отдел местного хозяйства, и бывшей «Мургановке» — Управление артиллерии Кронкрепости и Кронштадтская единая потребительская организация (КЕПО). А вот 2-й трудовой школе (ул. Коммунистическая, 16) не повезло. Шефы – Инженерная служба и Штаб крепости к своим подопечным интереса не проявляли даже при постоянной критике кронштадтской прессы. Поэтому эта самая большая в 1923 г. в городе по числу детей школа с интернатом отличалась сильной запущенностью. В итоге в 1920-е годы нередко школьники и учителя сами зарабатывали деньги для школ, устраивая при минимуме развлечений в городе тематические вечера, лекции и спектакли.

Примечательно, что в условиях разорганизации школьных хозяйств, летом 1923 г. в городе был ликвидирован Отдел Народного образования, он вместе с Отделом здравоохранения вошёл в состав Отдела Коммунального хозяйства. Должность заведующего отделом была упразднена и введена должность Уполномоченного по народному образованию. Обучение стало платным и зависело от заработной платы родителей и количества учащихся в семье. Бесплатное обучение определялось при 6 учащихся в одной семье.

(Начало. Окончание см. в «kronгазете» № 45 (198) от 19 ноября с.г.)

Евгений КОБЧИКОВ,

Светлана КИСЛЯКОВА,

Музей истории Кронштадта

«kronгазета»

«kronгазета»